POINT

- 「ヒトiPS細胞由来感覚神経※1を用いた研究」の成果として、化学物質や生体物質などによって生じるヒリヒリやかゆみなどの不快な皮膚の感覚を、試験管内で再現する技術の開発に成功しました。

株式会社ファンケルは、2018年から順天堂大学大学院医学研究科 環境医学研究所 (所在地:千葉県浦安市/所長:髙森建二)に設置した共同研究講座「抗加齢皮膚医学研究講座」で、「ヒトiPS細胞由来感覚神経を用いた研究」の成果として、化学物質や生体物質などによって生じるヒリヒリやかゆみなどの不快な皮膚の感覚を、試験管内で再現する技術の開発に成功しました。

なお、本研究内容の一部を含め、ヒトiPS細胞由来感覚神経を用いた痛みおよびかゆみ感覚の評価方法の構築に関する研究成果は、皮膚科学に関する国際的な学会 “International Societies for Investi gative Dermatology 2023” (2023 年 5 月開催 於:東京)にて発表しています。

<研究背景•目的>

化粧品に含まれる成分には、ヒリヒリ、チクチクなどの痛み、かゆみなどの不快な感覚を発生させることがあります。このような感覚が生じる背景には、皮膚内部にある感覚神経※2の敏感性が関わっている可能性がありますが、その具体的な仕組みは十分に明らかになっていません。また、これらの化粧品成分などの不快な感覚の評価方法として「スティンギングテスト※3」などのヒト試験がありますが、主観的なテストのため個人差が生じるという課題がありました。

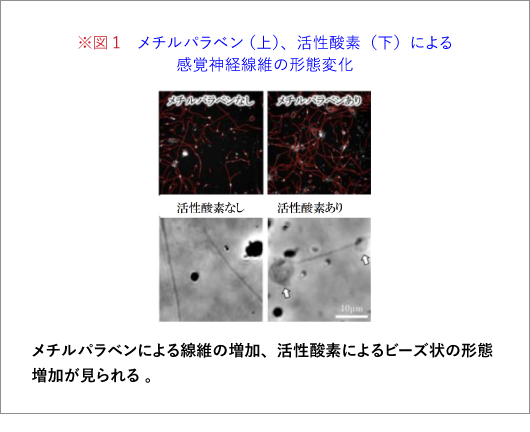

これまで当社では、「順天堂大学大学院医学研究科 環境医学研究所 抗加齢皮膚医学研究講座」にて、株式会社リプロセルと共同開発した「ヒトiPS細胞由来感覚神経」を用い、化粧品などに含まれる成分や大気汚染物質、さらにそれらにより皮膚内に発生する活性酸素※4が、反応の過敏さにつながる感覚神経の形態変化を明らかにしてきました※図1、*1、*2。

しかし、この化粧品成分による感覚神経の形態変化と、ヒリヒリ、痛み、かゆみなどの不快な皮膚感覚との関わりについては検証ができていませんでした。 そこで今回、さまざまな物質の刺激に対して「ヒトiPS細胞由来感覚神経」で、不快な感覚の発生における客観的な評価方法の研究を行いました。 この成果は、化粧品などに含まれるストレス成分で、不快な感覚の予測や不快を感じやすい肌のメカニズム解明につながります。

*1「iPS細胞技術でヒト感覚神経に関する新知見」(2020 年 12 月発表)

https://www.fancl.jp/laboratory/pdf/20201224_ipssaibougijutsu.pdf

*2「皮膚深部の活性酸素が痛みやかゆみなどの原因になる可能性を確認」(2022 年 1 月発表)

https://www.fancl.jp/laboratory/pdf/20220105_hihushinbunokasseisanso.pdf

<研究方法•結果>

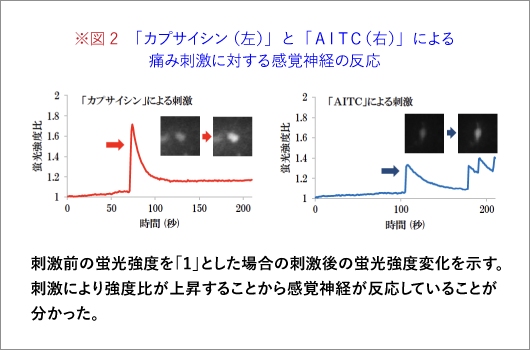

【ヒトiPS細胞由来の感覚神経が、ヒリヒリする痛みやムズムズするかゆみに反応することを確認】感覚神経の刺激反応を、カルシウムイメージング技術※5を用いて確認しました。ヒリヒリやチクチクといった「痛みの刺激」は、トウガラシの辛み成分「カプサイシン」の受容体である「TRPV1 ※6」、ワサビの辛み成分「アリルイソチオシアネート(AITC)」の受容体である「TRPA1 ※6」が関与していると考えられています。

そこで、感覚神経を「カプサイシン」と「AITC」で刺激したところ、細胞はそれぞれの痛みによる刺激に対して反応し、カルシウム濃度が変化することが確認できました※図2。

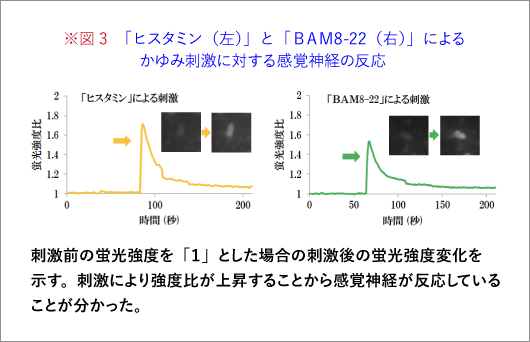

また、感覚神経のムズムズする「かゆみの刺激」への反応を検証しました。かゆみには、代表的なかゆみ物質である「ヒスタミンによるかゆみ」があります。さらに、アトピー性皮膚炎やドライスキンなどに見られる「ヒスタミンを介さない難治性かゆみ※7」もあり、ヒトの体内に存在する物質「BAM8-22(bovine adrenal medulla 8-22)」が、このかゆみに関わっている可能性が示唆されています。ムズムズする「かゆみの刺激」について、「ヒスタミン」および「BAM8-22」で感覚神経を刺激したところ、どちらの刺激に対しても反応することを確認しました※図3。

これらの結果から、ヒトiPS細胞由来の感覚神経を用いて、今まで客観的に評価できなかったヒリヒリやチクチクといった痛みの評価や、ヒスタミンによるかゆみとヒスタミンを介さない難治性のかゆみの 2 つの評価が可能であることが明らかになりました。

ヒスタミンを介さないかゆみの刺激により、ヒスタミンへのかゆみが強くなる可能性を発見

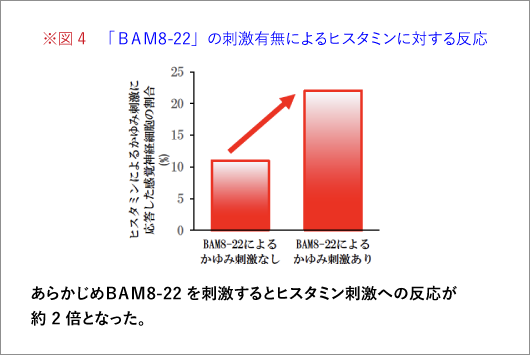

異なるタイプのかゆみの刺激が、相互に及ぼす影響について、「ヒスタミンを介さないかゆみ」として「BAM8-22」であらかじめ刺激した感覚神経と、刺激していない感覚神経のそれぞれを「ヒスタミン」で刺激した場合の反応を比較検証しました。

その結果、「BAM8-22」で刺激した感覚神経では、「ヒスタミン」刺激への反応が 2 倍近く高まることが観察されました※図4。

この結果から、「ヒスタミン以外のかゆみ」が出現した肌は、「ヒスタミン」に対してより敏感に反応する可能性が示唆されました。 これはアトピー性皮膚炎発症時や乾燥肌のかゆみがある時に、かゆみを感じやすくなっている状態を再現している可能性が考えられます。

<本研究結果の応用展開>

本研究の成果により、ヒトiPS細胞由来の感覚神経を用い、試験管の中でかゆみや痛みなどの不快な反応を再現することに成功し、さまざまな刺激に対してどのような不快な感覚が発生する可能性があるのか、客観的に評価することが可能になりました。さらに、ヒスタミンによるかゆみが、ヒスタミンを介さないかゆみによって強くなる可能性を見いだし、この知見は、かゆみを感じやすい敏感な肌のメカニズム解明にも役立つものと考えられます。

今後は、この技術を化粧品などに含まれるストレス成分によって起こる不快な感覚の予測精度の向上や、不快な感覚を感じやすい肌のメカニズムの解明に応用し、より快適にご使用いただけるスキンケアの開発に生かしてまいります。

用語解説

- ヒトiPS細胞由来感覚神経 ヒトiPS細胞から作製されたヒト由来の感覚神経細胞。

- 感覚神経 全身にはりめぐらされているセンサーで、聞く、見る、触れる、嗅ぐ、味わうといった体外から受けた刺激や、体や内臓の動きといった体内の感覚を電気的な信号に変換し、感覚情報として脳に伝える役割をしています。

- スティンギングテスト 化 粧 品 などを使 用 した際 に生 じるピリピリ・ヒリヒリといった一 過 性 の刺 激 感 を調 べる方 法 で、敏 感 肌 の方 を対 象 にした、かゆみやヒリヒリ感 を評 価 する感 受 性 テストのことです。

- 活性酸素 紫外線、大気汚染物質、防腐剤などへの暴露や加齢、炎症、ストレスなどによって体内で発生する、非常に反応性の強い物質。本来は細菌やウイルスから体を守る役割をしていますが、必要以上に増えることで正常な細胞も傷つけてしまい、皮膚においては肌細胞の機能低下や老化促進の原因になります。

- カルシウムイメージング技術神経の活動や筋肉の収縮など、生体内で起きるさまざまな生命活動に関係しているカルシウム濃度の変化を、感度の高い特殊な顕微鏡などを用いて視覚的に観察、解析する技術です。

- TRPV1(transient receptor potential vaniloid 1)、TRPA1(transient receptor potential ankyrin 1)細胞の表面にあり、化学的・物理的な刺激や温度などを感じ取って、細胞内に伝えるセンサーの役割をしているタンパク質の仲間です。痛みやかゆみの発生や抑制にも関わっていることが分かってきています。

- 難治性かゆみ抗ヒスタミン剤などの既存の治療法に抵抗性のあるかゆみで、アトピー性皮膚炎や乾皮症などに見られ、新しい治療法や予防法の開発が切望されています。